神谷直亮(Naoakira Kamiya)

衛星システム総研 代表

日本衛星ビジネス協会 理事

2020年における世界の衛星通信・衛星放送業界は、波乱万丈と言える状態で推移している。中でも最も劇的な事態を巻き起こしているのは、OneWeb社だ。同社は、資金調達のプロセスがうまくいかなくなったとの理由で、3月27日に突如チャプター11の申請を行って業界を驚かせた。同日付の同社の報道発表では、「The US Bankruptcy Court for Sothern District of New York(ニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所)にChapter 11 of the Bankruptcy Code(アメリカ合衆国連邦破産法第11章:チャプター11)の適用申請を行った。自発的な破産処理手続きで、喫緊の目的は、会社の価値を最大限に生かして売却を試みること」と述べている。

OneWeb社の現存価値については、「74機の衛星をすでに打ち上げている」「ITUから周波数割り当てを受けている」「ユーザーターミナルを開発している」「地上設備の建設予定地の約半分は完成している。残りも間もなく完成する」「システム面では、伝送速度400Mbps、伝送遅延32msを実証している」の5点を挙げて売却を有利に進めようとした。また、破産の理由については、「新型コロナウイルスの世界的な拡散で金融市場に異変が起こり、資金調達のプロセスがうまくいかなくなった」と訴えている。

既述の報道発表の中で、Adrian Steckel CEOは、「新型コロナウイルス・クライシスによる経済的なインパクトが発生した結果とは言え、せっかく築き上げてきた真のグローバル通信ネットワークをこのような形で終わらせるのは個人的に忍びない。チャプター11によるプロセスを経て、当初の目的を達成できるよう切に望む」と、救世主の出現を願う気持ちを露わにした。

振り返ってみると、OneWeb社は、2012年にGreg Wyler創業者兼会長によりWorldVu Satellite社として設立され、2015年にOneWebと社名を変更している。この直後の2016年に、ソフトバンク・グループから巨額の出資を仰ぎ、2019年には、さらにメキシコのグルポ・サリナス社、フランスのエアバス社などを巻き込んで軌道に乗せた。しかし、世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大し金融市場が混乱する中、さすがのソフトバンク・グループも投資戦略の見直しを迫られ、他の各社も同様に追加投資に消極的にならざるを得ない状態に追い込まれてしまった。いろいろな見方があるが、648機のコンステレーションを完成させてコマーシャルサービスをフル稼働に持ち込むには、少なくとも総額75億ドルの資金が必要と言われている。

OneWeb社の事業計画では、まず高度1200kmの地球を取り巻く18の軌道に各36機、合計648機の衛星を打ち上げ、全世界に高速インターネットサービスを提供することを目指す。すでに、2019年2月に6機、2020年2月に34機、同じく3月に34機、合計74機の衛星を打ち上げている。

その後4月29日に、OneWeb社は、7500万ドルのDebtor In Possession Finance(事業再生融資)を連邦破産裁判所に認められ、チャプター11プロセスの期間中でもオペレーションを継続できることになった。

OneWeb社に次いで、インテルサット社が5月13日にバージニア州南部地区連邦破産裁判所にチャプター11の申請を行った。同社には、巨額な負債を抱えているとの噂が付きまとっていたのであまり大きな衝撃波は走らなかったが、このタイミングでチャプター11の申請に踏み切ったのは、新型コロナウイルスによる市場の悪化もあるが、むしろFCCに約束しているCバンド帯明け渡しに要するコスト負担によるものと見なされた。つまり、インテルサットが現在使用しているCバンド帯を新規衛星に移行させるためには、衛星メーカーへの支払いが発生してFCCから応分の見返りを受け取れる予定の2021年までのファイナンスが必要となる。このギャップを埋めると同時に積み上がっている巨額な債務負担を、再編プロセスにより大幅に減らしたいというのがインテルサット社の思惑と受け止められた。いずれにしても、破産裁判所が10億ドルの事業再生融資を認めたので、インテルサット社の衛星通信・衛星放送業務は従来通り継続されることになった。

世界的に大きな注目を集めたOneWeb社の破産劇に関しては、7月になって2つの大きな動きがあった。その1つは、救世主として英国政府とインドのBharti Global社が名乗りを上げた。7月3日の発表によれば、それぞれ5億ドルを出資してOneWebを救済するという。この申し出にOneWeb社のAdrian Steckel CEOは飛びついたが、破産裁判所と関係官庁ではまだ審査が継続中で、「再編・再生」という決着にはもう少し時間を要する見込みである。

英国政府がOneWeb社の獲得に乗り出した狙いについては、いろいろと取りざたされているが、UK Space Agency(2010年設立の英国宇宙局)の強化、低軌道周回衛星による軍事衛星通信網の拡大、独自の衛星測位システムを構築する計画などが指摘されている。

振り返ってみれば、英国のOFCOM(Office of Communications: 英国情報通信庁)とUK Space Agencyは、EU離脱を視野に入れて早くからOneWeb社に目を付けていた気配が感じられる。UK Space Agencyの役割は、言うまでもなく英国をニュースペースの時代にふさわしい宇宙システムの中核に据えることだが、これまで思うような手を打てないでいた。OneWeb社をイノベーションの砦にすれば、リアルタイムに宇宙や衛星の状況を把握したり監視したりする能力の強化が可能になることに気づいたようだ。

また、現在フロリダ州にあるOneWeb衛星の製造工場を英国に移せば、多くの技術者を育成することができ、出遅れ気味の英国の衛星ビジネスに活気を取り戻せる。今回の英国政府の決断を機に調べてみたら、スコットランドにSpace Hub Sutherlandと呼ばれるスペースポートを建設する計画を進めていることが判明した。すべてが計画通りに進めば、衛星の製造から打ち上げまでバーティカルなインテグレーションが実現する。

一方、インドもBhartiグループを中核に据えて、同じようなことを狙っていると推測できる。Sunil Bharti Mittal創業者兼会長が率いるBharti Enterpriseと子会社のBharti Globalは、政治力、資金力で無視できない存在だ。測位衛星に関しては、インドはすでに「ナブアイシー(NavIC)」と名付けたシステムを7機の衛星で運用しているが、地域的な運用にとどまっている。もしOneWebコンステレーションに測位機能を搭載できれば、一気にグローバル展開が可能になり、測位ネットワークで中国と並ぶのも夢ではない。インドの衛星通信網を近代化できるメリットもある。特に軍事衛星通信の強化、国内の遠隔地への通信ネットワークの拡張、旅客機・船舶・長距離トラックなどMaaSの高度化にも役立てることができる。

OneWeb社をめぐる大きな動きのもう1つは、7月27日にエコスターの子会社として知られるヒューズ・ネットワーク・システムズ(HNS)がコンソーシャムに参加を表明した。HNS社の報道発表によれば、参加にあたり5,000万ドルを出資するという。HNSはもともとOneWebのマイナーな出資者として名前を連ね、2017年11月には、見返りとして地上基地局システムの設計・建設契約を取り交わしている。まずこの契約を維持するのがコンソーシャムに加わる目的と思われる。さらにもう一つ、上述したBhartiグループの野心を技術的に支援する大きな狙いがあるようだ。

HNS社のPradman Kaul社長は、報道発表で同社と英国政府およびBhartiグループとの緊密な関係に触れ「3パートナーによるグローバルコンソーシャムは、OneWebが約束したコミュニティ、企業、政府、旅客機、船舶などに対する低遅延サービスを実現に導くことができる。HNSは、その画期的な技術とこれまでの実績を生かして応分の貢献ができる立場にある」と積極的な発言を行っている。これに対しBhartiグループのMittal創業者兼会長は、「HNSがコンソーシャムに加わることを名実ともに大いに歓迎する」と述べたという。

最新の明るいニュースとしては、OneWeb社が「アリアンスペースによる衛星打ち上げサービスを12月から再開する」との発表を行った。既述のようにOneWeb社は、今年2月と3月にそれぞれ34機の衛星を投入しているので、年内に34機の打ち上げができれば来年の初めには、100機体制に持ち込める。その後も予定通りに打ち上げが進めば、2022年末には、フルコンステレーションの運用が可能になる。

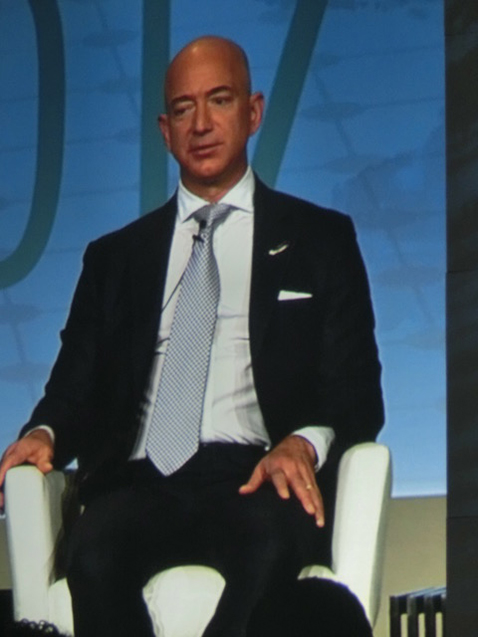

LEO衛星コンステレーションの分野における前向きの話としては、8月にアマゾン・ドット・コムによる本格的な参入が明らかになった。この底力のあるニューカマーの登場でLEO衛星業界は、OneWeb、Space-X、Telesat Canadaを含めた4社による激しい競争の時代に突入したと言ってよい。

アマゾン・ドット・コムが急浮上したのは、7月30日に米連邦通信委員会(FCC)が同社のLEO衛星システム「Project Kuiper」を認可したからだ。同社の報道発表によれば、「FCCの認可に基づき100億ドルを投じて3,236機の衛星をLEOに配備して、グローバルなブロードバンドインターネットサービスを提供する」という。FCCの許可条件は非常に厳しく、2026年までに1618機、2029年までに残りを投入する必要があるが、資金力のあるアマゾン・ドット・コムにとっては達成できないハードルではないと思われる。

このFCCによる認可を契機に振り返ってみると、アマゾン・ドット・コム傘下のアマゾン・ウエッブ・サービス(AWS)が、昨年の「Satellite 2019会議」で「衛星通信地上局のグローバルなネットワークビジネスの必要性が増している。このビジネスで重要なのは、ユーザーIDの保護とセキュリテイの確保である。この観点からインターネット通販を展開しているアマゾンは、衛星データの従量課金制によるオンライン配信でも信頼性に富んだネットワークを構築できる。コストの削減も可能だ」と自信のほどを披露していた。

その後の情報では、AWS社は衛星通信地上局のネットワークを米オレゴン州、オハイオ州、バージニア州、カナダ、ブラジル、英国、イタリア、バーレン、香港、オーストラリアなどに拡大したという。

LEO衛星で競合する4社の中で最も先行するSpace X社は、8月から10月にかけて衛星の打ち上げスピードを上げた。同社の発表によれば、8月に115機、9月に60機、10月に120機を投入した。この結果、10月末の時点で833機のコンステレーションが出来上がっている。必要な資金についても、8月18日に19億ドルを調達したという。

Telesat Canadaは、未だに衛星メーカーを決め切れておらず動きがやや鈍い。しかし、10月初めになって「インドのNELCO(Tata Group傘下の衛星通信事業者)と組んでLEO衛星ビジネスを行うパートナーシップ契約に調印した」との発表を行った。

一方、GEO衛星の分野では、6月から新規衛星の発注ラッシュが始まり、7月からは打ち上げも活発に行われるようになった。

発注ラッシュのスタート台に立ったのはインテルサットとSESの両社である。世界最大の衛星通信事業者を自認するインテルサットは、6月15日にCバンド衛星6 機の発注に踏み切った。発注先は、Maxar Technologiesに4機、Northrop Grummanに2機だ。いずれも米連邦通信委員会(FCC)に5G用のCバンド帯を明け渡し、代わりにFCCからインセンテイブを受け取るという約束事に基づくものである。インテルサットによれば、「これらのCバンド衛星で3,500のケーブルヘッドエンドをネットワークしており、大事な顧客を維持するために新規衛星の発注は欠かせない」という。

ルクセンブルグに本社を構えるSES 社は、6月16日にSES-18/19の2機の衛星をNorthrop Grummanに、SES-20/21の2機をボーイングに発注した。Northrop Grummanは同社のGEOStar-3バスを、ボーイングは702SPバスを使用して新しいCバンド衛星を製造する。打ち上げは、2022年第三四半期から始まる予定である。SES社は、その後8月7日に追加のCバンド衛星SES-22とSES-23をフランスのThales Alenia Spaceに発注している。

上述した2大オペレーター以外に、オーストラリアのオプタス、サウジアラビアのアラブサット、アブダビのAl Yah Satellite Communications、インドネシアのSatellite Nusantara Tigaも新規衛星の発注に踏み切った。

オプタス社は、7月2日に「Optus-11」衛星をフランスのAirbus Defense & Space (エアバス) に発注した。同社は現在「Optus」シリーズの衛星を5機運用中で、これが6機目の衛星となる。「Optus-11」は、Kuバンドに特化した衛星で、エアバスのOneSatプラットフォームをベースにしたHigh Throughput Satellite(HTS)になるという。OneSatプラットフォームは全電機推進システムを採用しており、ペイロードはビームの「Steer & Reassign」が可能な「Reconfigurable Payload」仕様になっているが特色である。静止軌道については、「東経160度からオーストラリア、ニュージーランドは言うまでもなく、インド洋のCocos Islandまでカバーする」と発表している。

次いで、サウジアラビアのリヤドに本部を構えるアラブサットが、8月18日に第7世代の一機目の衛星となる「Arabsat BADR-8」をエアバスに発注した。エアバスが開発した「Eurostar NEO」バスをベースした最先端の衛星である。2023年に打ち上げを予定しており、東経26度から中東、ヨーロッパ、アフリカなどをカバーする。

さらに、アラブ首長国連邦のアブダビを本拠とするAl Yah Satellite Communications社が、8月末に「Thuraya-4 NGS」衛星をエアバスに発注した。こちらも全電機推進システムを搭載する「Eurostar NEO」プラットフォームがベースという。ペイロードの特色は、Lバンド中継器と直径12メートルのアンテナを駆使して衛星携帯電話、データ通信、IoTサービス用に提供される。2024年打ち上げ予定のこの衛星のカバレージは、ヨーロッパ、アフリカ、中東、中央アジアなど広範囲に及ぶ。同社は、さらにアジアパシフィックを広くカバーする「Thuraya-5 NGS」の発注も検討中という。

4機目の衛星は、インドネシアのMinistry of Communication and Information Technology (KOMINFO) がオーナーとなり、PSNとPintarを中心としたコンソーシャム、Satellite Nusantara Tiga(SNT)、がKOMINFOに代わって運用する「SATRIA」衛星だ。フランスのThales Alenia Spaceに発注されたこの衛星は、同社の「Spacebus NEO」プラットフォームをベースに製作される。特色は、Kaバンドに特化したHTSで150Gbpsの大容量衛星となる。SNT社の報道発表によれば、「東経146度に投入して 学校90,000カ所、病院40,000カ所を始め現存の衛星でカバーされていない地方の中央官庁、各地域の役所などをカバーする」という。

GEO衛星の打ち上げラッシュは、まず、中国が7月9日に長征3BロケットでAPT Satellite社の「APSTAR-6D」衛星を打ち上げた。この衛星はKu/Kaバンドスポットビームを90本搭載するHTS で、伝送容量50Gbpsを誇る。衛星を製造したのは、China Academy of Space Technologyで、同社のDFH-4Eと呼ばれるバスが使用されている。

7月21日には、韓国がANASIS-2 (Army Navy Airforce Satellite Information System-2) と呼ばれる軍事通信衛星を打ち上げた。アメリカのロッキード・マーチン社がフランスのAirbus Defense & Space社を下請けに使って製作した衛星で、投入にはスペースX社のファルコン9ロケットが使われた。韓国軍の衛星ということで、性能の詳細や諸元は公表されていない。

7月30日には、ロシア衛星通信会社も2機の衛星をロシアのプロトンロケットで打ち上げている。2機ともロシアのJSC ISS Reshetnev社が、フランスのThales Alenia Space社のペイロードを使用して製作したという。静止軌道は、「Express-80」が東経80度、「Express-103」が東経103度で、Cバンドによる通信とKuバンドによる衛星放送に使われる。

さらに、8月16日には、日本の放送衛星システムのBSAT-4b衛星がアリアン5ロケットで成功裏に打ち上げられた。

(2020年10月31日)

OneWeb社のAdrien Steckel CEOは、12月からの衛星打ち上げ再開と1年以内のコマーシャルサービス開始に賭けている。(2019年の衛星通信会議で筆者撮影)

アマゾン・ドット・コムのJeff Bezos CEOは、3,236機のLEO衛星による「Project Kuiper」に意欲を示している。(筆者撮影)

オプタス社は、最先端の「Optus-11」衛星をフランスのエアバス社に発注した。(出典:エアバス社のホームページ)

アラブサットは、8月に第7世代の一機目の衛星となる「Arabsat BADR-8」を発注した。(出典:エアバス社のホームページ)